🎥 影评与解读

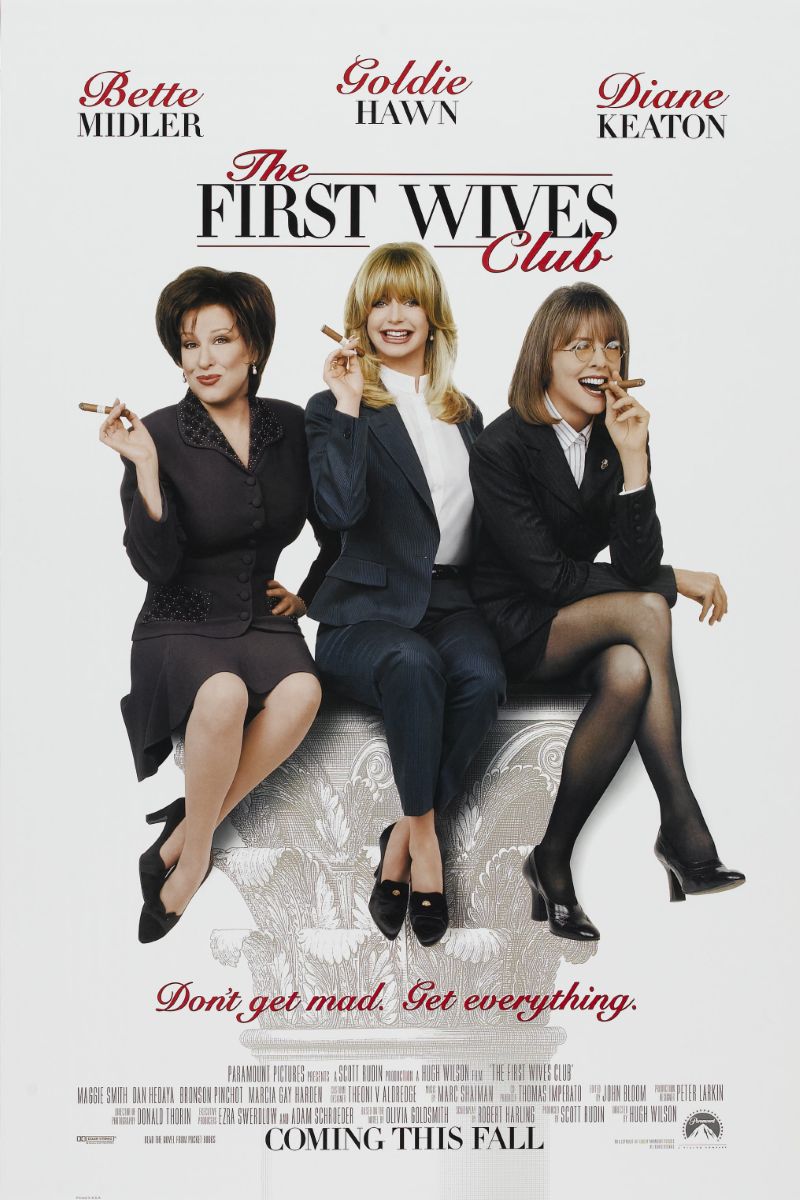

在1990年代中期,当好莱坞还在为如何描绘中年女性而困惑时,《大老婆俱乐部》以一种既商业又颠覆的方式,将三位过了五十岁的女性推上了银幕的C位。休·威尔逊执导的这部喜剧不仅仅是一个复仇故事,它是对美国社会中年女性处境的直率评论,是对”用完即弃”文化的讽刺回击,更是对女性团结力量的欢快颂歌。贝蒂·米德勒、黛安·基顿和戈尔迪·霍恩三位女演员的精彩演出,让这部电影成为了90年代女性主义流行文化的标志性作品,证明了中年女性的故事同样值得被讲述和被庆祝。

中年女性的”被弃”危机

《大老婆俱乐部》的核心议题是中年女性在美国社会中面临的系统性贬值。安妮(黛安·基顿饰演)、布伦达(贝蒂·米德勒饰演)和伊莉丝(戈尔迪·霍恩饰演)代表了三种不同类型的中年女性:知识分子、中产阶级主妇和富有的社交名媛。然而,无论她们的社会地位如何不同,她们都面临着同样的命运——被丈夫抛弃,换取更年轻的女性。

这种”以旧换新”的模式反映了深层的年龄和性别歧视。男性的价值往往随着年龄的增长而上升——他们变得更有权力、更富有、更有魅力。而女性的价值却被狭隘地定义为青春和美貌,一旦失去这些,她们就被视为过时的商品。电影通过三位主角的经历,揭示了这种双重标准的残酷和不公。

安妮的故事特别具有代表性。作为一个成功的心理医生,她在职业上取得了巨大成就,但这些成就在婚姻中似乎毫无价值。她的丈夫抛弃她,不是因为她失败了,而是因为她”老了”。这种经历让她意识到,在父权社会中,女性的专业成就永远无法补偿年龄带来的”贬值”。

友谊的救赎力量

电影最感人的部分是三位女性重新建立友谊的过程。她们在大学时代曾是好友,但婚姻和家庭责任使她们渐行渐远。只有当她们都面临类似的危机时,才重新找到彼此。这种重逢不是偶然的,而是必然的——在一个对中年女性充满敌意的世界里,只有同样处境的女性才能真正理解彼此的痛苦。

她们的友谊不是建立在浅层的社交基础上,而是建立在共同的创伤和反抗的决心上。当她们意识到自己不是孤独的受害者,而是一个被系统性压迫群体的一部分时,她们的愤怒从个人的转变为政治的,她们的反抗从消极的转变为积极的。

电影中最象征性的场景是她们一起唱《You Don’t Own Me》的时刻。这首1963年的歌曲成为了女性解放的颂歌,她们的合唱不仅是对前夫的宣言,更是对整个社会的宣告:我们不是任何人的附属品,我们有自己的价值和尊严。

经济权力的觉醒

《大老婆俱乐部》的一个重要主题是经济独立对女性解放的重要性。三位主角在婚姻中都不同程度地依赖丈夫的经济支持,这种依赖成为了她们被控制的根源。当她们决定反击时,她们选择的武器不是暴力或情感操控,而是经济手段。

布伦达利用她对前夫生意的了解,揭露他的逃税行为;安妮利用她的专业知识,在心理上击败前夫的年轻女友;伊莉丝则利用她的社会关系,破坏前夫的社交地位。这些策略的共同点是她们都利用了自己被低估的能力和资源,将之转化为力量。

电影传达的信息很明确:女性不应该将经济安全寄托在婚姻关系上,而应该培养自己的经济能力。只有经济独立,才能获得真正的选择自由,才能在面对不公时有反抗的底气。

年龄歧视的双重标准

电影对年龄歧视的批判特别尖锐。在好莱坞和美国社会,男性演员可以一直演到七八十岁,而女性演员往往在四十岁后就被认为”过气”。《大老婆俱乐部》的成功(全球票房1.8亿美元)证明了观众对中年女性故事的渴望,也挑战了电影工业的年龄歧视传统。

三位女主角的年龄——她们都超过了五十岁——在当时的好莱坞是一个大胆的选择。她们不试图掩饰自己的年龄,不试图扮演比实际年龄年轻的角色,而是坦然接受并庆祝自己的成熟。这种态度本身就是对年龄歧视的反抗,告诉观众年龄不是耻辱,而是智慧和经验的象征。

电影中年轻女性(如萨拉·杰西卡·帕克饰演的角色)的描绘也很有意思。她们不是简单的反派,而是另一种受害者——她们被物化为青春的象征,被利用来满足男性的虚荣心,她们的价值同样被简化为外貌和年龄。这种描绘避免了将矛盾简化为女性之间的竞争,而是指向了更深层的系统性问题。

母性与自我实现的平衡

三位主角都是母亲,但电影避免了将她们简化为”受伤的母亲”原型。她们的身份是多维的:安妮是心理医生,布伦达是家庭主妇但也有商业头脑,伊莉丝是社交名媛但也有艺术追求。她们的反抗不是为了做更好的母亲,而是为了做更完整的人。

电影对母职的处理很微妙。它承认母亲身份对女性的重要性,但拒绝将其作为女性的唯一定义。三位主角与子女的关系各有不同,但她们都在努力平衡母职责任和个人发展之间的关系。她们的子女也表现出对母亲重新发现自我的支持,这种代际理解是电影的温暖亮点。

复仇的道德复杂性

《大老婆俱乐部》的复仇情节在道德上是复杂的。一方面,三位主角的愤怒是正当的,她们的反击是对不公的回应。另一方面,她们的某些行为可能越过了法律和道德的界限。电影没有简单地美化或谴责她们的行为,而是将其置于具体的情境中。

她们的复仇不是出于纯粹的恶意,而是出于对尊严的追求。她们不是要毁灭前夫,而是要让他们承担背叛的后果,让他们意识到她们不是可以随意丢弃的物品。这种复仇更像是一种教育,一种让男性重新认识女性价值的方式。

电影的结局也反映了这种道德复杂性。三位主角没有获得传统意义上的”大团圆”结局——她们没有重新找到爱情,没有与前夫和好。相反,她们获得的是更珍贵的东西:自我尊重、真诚的友谊和对未来的信心。

流行文化的女性主义表达

《大老婆俱乐部》的成功证明了女性主义可以通过流行文化的形式传播。电影没有采用学术的语言或沉重的风格,而是用幽默和娱乐包装了严肃的社会议题。这种策略使得女性主义思想能够触达更广泛的观众,包括那些可能对理论化的女性主义感到陌生的人。

电影的对白充满了机智和讽刺,许多句子成为了经典的女性主义语录。比如布伦达的名言:“不要生气,要变得平等”(Don’t get mad, get everything)成为了一代女性的座右铭。这些对白不仅提供了娱乐,也提供了思考的触点。

电影的服装设计也值得关注。三位主角的穿着既体现了她们的个性,也反映了她们的转变过程。从最初的保守装扮到后来的大胆造型,服装成为了她们内在觉醒的外在表达。这种视觉语言为电影增添了丰富的层次。

对传统婚姻模式的质疑

电影对传统婚姻模式提出了根本性的质疑。三位主角的婚姻失败不是个人的失败,而是制度的失败。传统婚姻建立在性别不平等的基础上:男性提供经济支持,女性提供家庭服务和情感劳动。当这种交换关系失衡时,婚姻就会破裂。

电影揭示了传统婚姻中隐藏的权力关系。丈夫们抛弃妻子的行为看似是个人选择,实际上是权力的滥用。他们利用经济优势和社会地位的不平等,单方面终结婚姻,却不需要承担相应的后果。这种不平等不仅体现在婚姻关系中,也体现在离婚后的财产分割和社会认知中。

三位主角的反击实际上是对这种不平等的纠正。她们要求的不仅仅是经济补偿,更是尊重和承认。她们拒绝被简单地”处理掉”,坚持要求前夫们面对自己行为的后果。

中年女性的性与欲望

虽然《大老婆俱乐部》主要关注友谊和复仇,但它也触及了一个经常被忽视的话题:中年女性的性和欲望。在主流文化中,中年女性往往被去性化,她们的性需求和浪漫渴望被视为不合适或可笑。

电影通过伊莉丝的角色部分地挑战了这种刻板印象。她的美貌和魅力并没有因为年龄而消失,她仍然是一个有吸引力的女性。然而,电影对这个主题的处理相对保守,没有深入探讨中年女性的性生活和情感需求。这可能反映了90年代社会对这个话题的敏感性。

尽管如此,电影仍然传达了一个重要信息:中年女性不是性无能的,她们仍然有爱和被爱的权利。她们的价值不应该因为年龄的增长而减少,她们的魅力有多种形式和表达方式。

阶级与种族的局限性

虽然《大老婆俱乐部》在性别议题上有所突破,但在阶级和种族问题上存在明显的局限性。三位主角都来自中上阶层,她们的困境虽然真实,但不一定代表所有女性的经历。工人阶级女性或有色人种女性面临的挑战可能更加复杂和严峻。

电影中的有色人种角色很少,主要集中在服务性职位上。这种缺乏反映了90年代主流好莱坞的种族盲点,也限制了电影的普遍性意义。中产阶级白人女性的经历虽然重要,但不能代表所有女性的声音。

同样,电影对经济特权的依赖也值得批评。三位主角能够进行复仇,很大程度上是因为她们拥有一定的经济资源和社会关系。对于那些缺乏这些资源的女性来说,面对类似的困境可能没有如此多的选择。

喜剧形式的力量与局限

《大老婆俱乐部》选择喜剧形式来处理严肃的社会议题,这种选择既有优势也有局限。喜剧形式使得电影更加易于接受,能够触达更广泛的观众。幽默可以降低观众的防御心理,让他们在娱乐中接受一些颠覆性的观点。

然而,喜剧形式也可能稀释了议题的严肃性。一些观众可能将电影视为纯粹的娱乐,而忽略了其中的社会批判。此外,喜剧的大团圆结局可能会给观众一种错觉,认为现实中的问题可以轻易解决。

尽管如此,电影的喜剧处理总体上是成功的。它在娱乐和教育之间找到了平衡,既让观众开怀大笑,也让她们思考自己的处境。这种平衡是流行女性主义的一个重要特征,也是电影持久魅力的源泉。

对后世的影响

《大老婆俱乐部》对后来的女性主义电影产生了重要影响。它证明了以中年女性为主角的电影可以在商业上取得成功,为后来的《穿普拉达的女王》、《妈妈咪呀!》等电影铺平了道路。它也影响了电视剧的发展,许多关注中年女性生活的剧集都可以看到它的影子。

更重要的是,电影为中年女性提供了一种新的自我认知模式。它告诉她们,离婚不是人生的结束,而是新开始的机会;年龄不是负担,而是智慧的积累;友谊不是奢侈品,而是生存的必需品。这些信息在当时是激进的,在今天仍然具有现实意义。

电影还催生了真实的社会运动。许多观众在观影后组织了自己的”大老婆俱乐部”,为面临类似困境的女性提供支持和帮助。这种从艺术到现实的转化证明了电影的社会价值,也体现了流行文化在推动社会变革中的作用。

当代反思

近三十年后的今天,《大老婆俱乐部》提出的问题依然存在。中年女性仍然面临年龄歧视,“Trophy wife”(奖杯妻子)现象依然普遍,经济独立对女性来说仍然是一个挑战。同时,一些新的问题也出现了,比如社交媒体时代的年龄焦虑,职场中的性别不平等等。

然而,电影提供的解决方案——女性团结、经济独立、自我价值的重新定义——仍然具有指导意义。在一个变化迅速的世界里,这些基本原则为女性提供了稳定的支撑点。

最重要的是,电影展现的乐观精神仍然鼓舞着今天的女性。无论面临什么困境,只要有勇气、智慧和朋友的支持,女性就能够重新定义自己的生活,创造属于自己的幸福。这种信念跨越了时代的界限,成为了女性主义文化的珍贵遗产。

在那个纽约曼哈顿的豪华俱乐部里,当三个”被遗弃”的女人举起香槟杯庆祝胜利时,她们庆祝的不仅仅是对前夫的复仇成功,更是对自我价值的重新发现。她们用行动证明了一个简单而有力的真理:女性的价值不由他人定义,而是由自己创造。这个真理,如同那首《You Don’t Own Me》一样,将永远激励着每一个寻求尊严和自由的女性。

🏆 获奖与荣誉

- • 人民选择奖最受欢迎喜剧电影

- • MTV电影奖最佳喜剧表演提名(贝蒂·米德勒)

- • 青少年选择奖最佳喜剧电影提名

⭐ 评分与链接

相关推荐

讨论区

分享您的想法和观点

加入讨论

分享您的想法和观点

加载评论中...