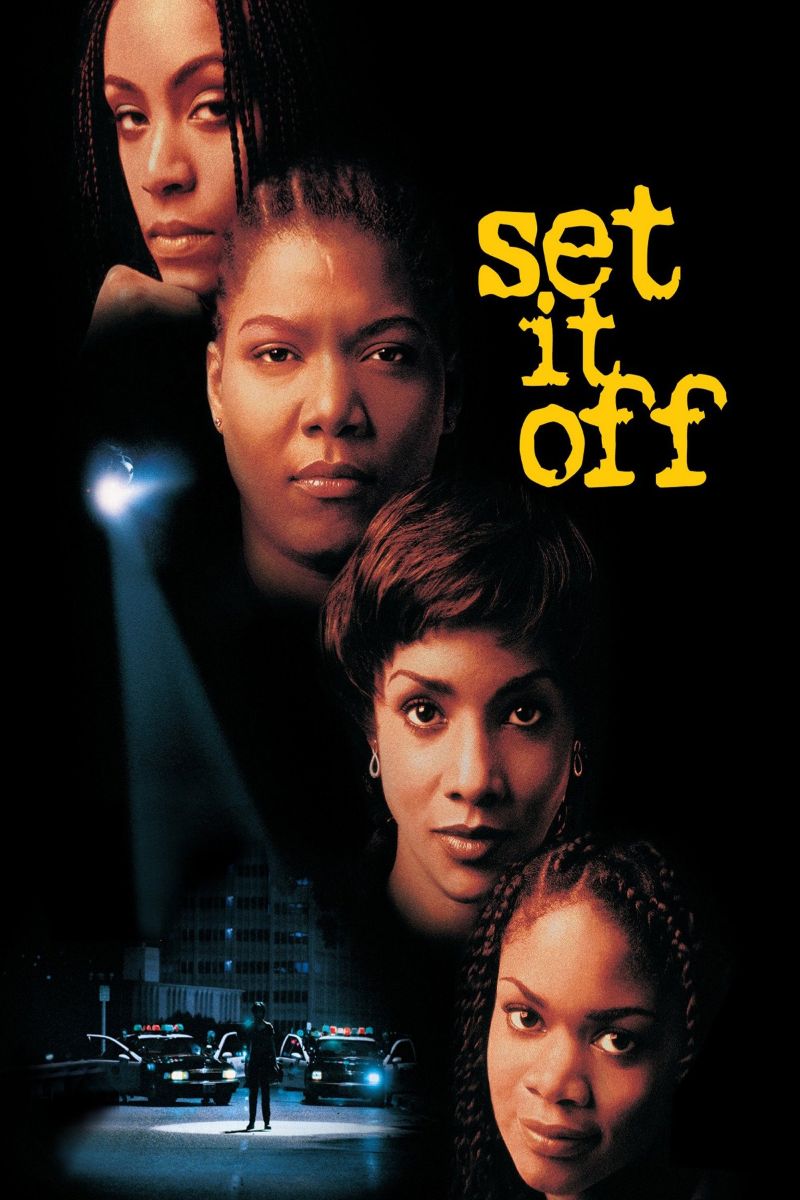

🎥 影评与解读

在1990年代美国城市电影的版图中,《姐妹抢钱帮》如同一道闪电,撕开了主流好莱坞对黑人女性经历的系统性忽视。F·加里·格雷执导的这部犯罪动作片不仅仅是一个银行抢劫故事,它是对美国社会结构性不公的控诉,是对黑人女性生存困境的深刻描绘,更是对女性团结力量的颂歌。四位主角——斯托尼、弗兰基、克里奥和T.T.——她们的绝望选择映射了无数被边缘化女性的真实处境,而她们之间的姐妹情谊则展现了在最黑暗时刻人性的光辉。

四重压迫下的生存困境

《姐妹抢钱帮》的独特之处在于它展现了黑人女性面临的多重交叉压迫。种族、性别、阶级和性取向的压迫不是分离的,而是相互交织,形成了一张密不透风的网,将主角们困在绝望的境地。这种交叉性分析使得电影超越了简单的犯罪类型片,成为了一份深刻的社会学文本。

斯托尼(杰达·萍克史密斯饰演)的故事是美国梦破碎的缩影。她努力工作,试图供弟弟上大学,希望通过教育改变命运。然而,警察的误杀不仅夺走了她弟弟的生命,也摧毁了她对体制的最后一丝信任。这个情节直指美国警察暴力的种族化本质——黑人青年仅仅因为肤色就被视为威胁,他们的生命在体制眼中毫无价值。

弗兰基(薇薇卡·福克斯饰演)的遭遇揭示了职场中的种族歧视。她在银行工作,却因为认识一个抢劫犯就被解雇,没有任何申诉的机会。这种”有罪推定”反映了黑人在美国社会中的处境——他们必须不断证明自己的清白,而白人则天然享有无罪推定的特权。

T.T.(金伯利·艾丽斯饰演)代表了单身黑人母亲的困境。她拼命工作却依然无法负担儿童看护,当孩子因为缺乏看护而受伤时,儿童保护服务机构却以”疏忽”为由夺走了她的孩子。这种惩罚贫穷的体制暴力特别针对黑人女性,她们既要承担养育责任,又要面对经济压力,却得不到任何社会支持。

克里奥:突破性的酷儿表征

奎恩·拉提法饰演的克里奥是电影史上最重要的黑人女同性恋角色之一。在1996年,主流电影中很少出现公开的同性恋角色,更不用说黑人女同性恋。克里奥的存在本身就是革命性的——她不是为了满足男性凝视而存在的配角,也不是悲剧化的受害者,而是一个完整、复杂、充满生命力的个体。

克里奥的男性化表现——她的着装、举止、说话方式——挑战了传统的性别规范。她拒绝扮演社会期望的女性角色,这种拒绝不是出于反叛,而是出于真实。她的存在提醒我们,性别表达的多样性不应该被病理化或边缘化,而应该被接纳和庆祝。

更重要的是,克里奥的性取向从来不是她的”问题”或”困扰”。她的朋友们完全接受她的身份,这种无条件的接纳在当时的电影中极为罕见。这种描绘为黑人LGBTQ+群体提供了宝贵的正面表征,告诉他们:你可以既是黑人,又是酷儿,还可以被爱和接纳。

女性友谊的革命性力量

四位女主角之间的友谊是电影的情感核心。她们的关系不是建立在竞争或嫉妒之上,而是建立在相互理解、支持和无条件的爱之上。这种姐妹情谊在面对外部压力时变得更加坚固,成为她们对抗不公体制的精神支柱。

电影中最动人的场景往往是四个女人在一起的日常时刻——她们一起喝酒、跳舞、开玩笑、互相安慰。这些场景展现了黑人女性友谊的复杂性和深度,她们不仅分享快乐,更重要的是分担痛苦。在一个不断贬低和边缘化她们的社会中,彼此的陪伴成为了生存的必需品。

她们决定一起抢劫银行的选择,与其说是犯罪,不如说是团结的终极表现。她们知道风险,知道可能的后果,但她们选择共同面对,因为她们明白,在这个对她们充满敌意的世界里,只有彼此才是真正可以依靠的。

暴力作为反抗的语言

电影对暴力的处理是复杂而矛盾的。一方面,暴力是压迫者的工具——警察的枪杀死了斯托尼的弟弟,体制的暴力摧毁了她们的生活。另一方面,暴力也成为了被压迫者反抗的语言——当所有合法途径都被封死时,抢劫成为了她们唯一的选择。

这种道德模糊性是电影的strength之一。它没有简单地美化或谴责暴力,而是将其置于具体的社会语境中。四位女主角的暴力行为不是出于贪婪或恶意,而是出于绝望和求生的本能。电影邀请观众思考:当体制性不公让人无路可走时,违法是否成为了一种正当的反抗?

银行作为抢劫目标的选择也具有象征意义。银行代表了资本主义体系的核心,是造成她们贫困的经济结构的象征。抢劫银行不仅是为了钱,也是对整个不公体系的象征性攻击。

《末路狂花》的黑人版本?

许多评论家将《姐妹抢钱帮》与《末路狂花》相比较,称其为”黑人版《末路狂花》“。这种比较既有道理,也有局限性。两部电影确实都讲述了女性因不公而走上犯罪道路的故事,都探讨了女性友谊的力量。

但《姐妹抢钱帮》的独特之处在于它的种族视角。白人女性面临的性别压迫虽然真实,但黑人女性面临的是种族和性别的双重压迫。电影中的四位主角不仅要对抗父权制,还要对抗白人至上主义,这使得她们的斗争更加复杂和艰难。

此外,《姐妹抢钱帮》更加关注经济因素。《末路狂花》的主角们有一定的经济基础,她们的逃亡更多是精神层面的解放。而《姐妹抢钱帮》的主角们是真正的经济弱势群体,她们的犯罪直接源于生存需求。

悲剧结局的必然性

电影的结局是悲剧性的——克里奥在枪战中死亡,其他人也付出了沉重代价。这个结局不是为了满足好莱坞的道德说教,而是对现实的清醒认识。在一个结构性不公的社会中,个体的反抗往往以悲剧收场。

克里奥的死亡特别令人心碎。她是四人中最勇敢、最不妥协的,也正因如此成为了体制暴力的首要目标。她的死亡不是因为她”罪有应得”,而是因为她拒绝屈服。这种拒绝在体制看来是不可容忍的威胁。

然而,即使在悲剧中,电影也保留了一丝希望。斯托尼最终逃脱,虽然失去了一切,但她活了下来。这个开放式结局暗示着,尽管个体的反抗可能失败,但反抗的精神会继续存在,激励着下一代继续斗争。

音乐作为文化抵抗

电影的配乐是另一个值得关注的方面。包括En Vogue、Queen Latifah、Brandy等黑人女性艺术家的歌曲不仅提供了情感基调,更重要的是确立了电影的文化身份。这些歌曲庆祝黑人女性的力量、美丽和韧性,与电影的主题完美呼应。

特别是电影同名主题曲”Set It Off”,成为了一首反抗的颂歌。歌词中的愤怒和决心反映了主角们的心态,也resonated with无数面临类似困境的观众。音乐成为了另一种形式的反抗,用节奏和韵律传达着不屈的精神。

对新自由主义的批判

《姐妹抢钱帮》上映于1996年,正值美国新自由主义政策的高峰期。福利削减、工作外包、工会衰落等政策对工人阶级,特别是黑人工人阶级造成了毁灭性打击。电影中四位女主角的困境正是这些政策的直接后果。

电影批判了”个人责任”的神话。主流话语常常将贫困归咎于个人的懒惰或无能,但电影展示了四位勤劳、聪明的女性如何被体制性障碍所困。她们的失败不是个人的失败,而是体制的失败。这种分析在今天依然具有重要意义,特别是在贫富差距日益扩大的当下。

影响与遗产

《姐妹抢钱帮》对后来的电影产生了深远影响。它证明了以黑人女性为主角的电影可以在商业上取得成功(全球票房超过4100万美元,而预算仅900万美元),为后来的黑人女性电影开辟了道路。

更重要的是,它为黑人女性,特别是工人阶级黑人女性提供了难得的银幕表征。看到自己的经历被认真对待,看到自己的痛苦被承认,看到自己的反抗被理解,这对长期被忽视的群体来说意义重大。

电影也影响了hip-hop文化。许多说唱歌手引用电影中的台词和场景,将其作为反抗不公的象征。克里奥成为了黑人酷儿文化中的标志性人物,她的形象激励了无数人勇敢地做自己。

当代启示

将近三十年后的今天,《姐妹抢钱帮》的主题依然紧迫。警察暴力、经济不平等、种族歧视这些问题不仅没有消失,在某些方面甚至变得更加严重。Black Lives Matter运动、#MeToo运动等当代社会运动都在继续着电影中开始的对话。

电影提醒我们,真正的改变需要的不仅是个体的努力,更需要结构性的变革。四位女主角的悲剧不应该被理解为她们个人选择的后果,而应该被理解为不公体制的必然产物。只有改变造成压迫的体制,才能避免更多的悲剧。

同时,电影也展示了团结的力量。在面对强大的压迫时,被压迫者之间的团结是最有力的武器。四位女主角之间的友谊不仅给了她们反抗的勇气,也给了她们在黑暗中继续前行的力量。

超越类型片的杰作

《姐妹抢钱帮》最终的成就在于它超越了类型片的局限,成为了一部真正的社会批判作品。它用动作片的外壳包装了深刻的社会分析,用娱乐的形式传达了严肃的政治信息。这种平衡使得电影既能吸引主流观众,又能引发深入思考。

F·加里·格雷的导演功力在于他没有将四位女主角简化为受害者或英雄,而是将她们塑造成复杂的人。她们有缺点,会犯错,但她们的人性从未被贬低。这种人性化的描绘使得观众能够与她们产生共鸣,理解她们的选择,即使不赞同她们的行为。

在那个充满硝烟的银行大厅里,当四个女人举起枪时,她们不仅是在抢劫金钱,更是在夺回被剥夺的尊严。她们的反抗虽然以悲剧收场,但她们的勇气和友谊永远闪耀着不灭的光芒,提醒着每一个被压迫者:即使在最黑暗的时刻,团结和反抗的火种永不熄灭。

🏆 获奖与荣誉

- • NAACP形象奖最佳电影

- • MTV电影奖最佳女演员提名(杰达·萍克史密斯)

- • 独立精神奖最佳新人表演(金伯利·艾丽斯)

⭐ 评分与链接

相关推荐

讨论区

分享您的想法和观点

加入讨论

分享您的想法和观点

加载评论中...