🎥 影评与解读

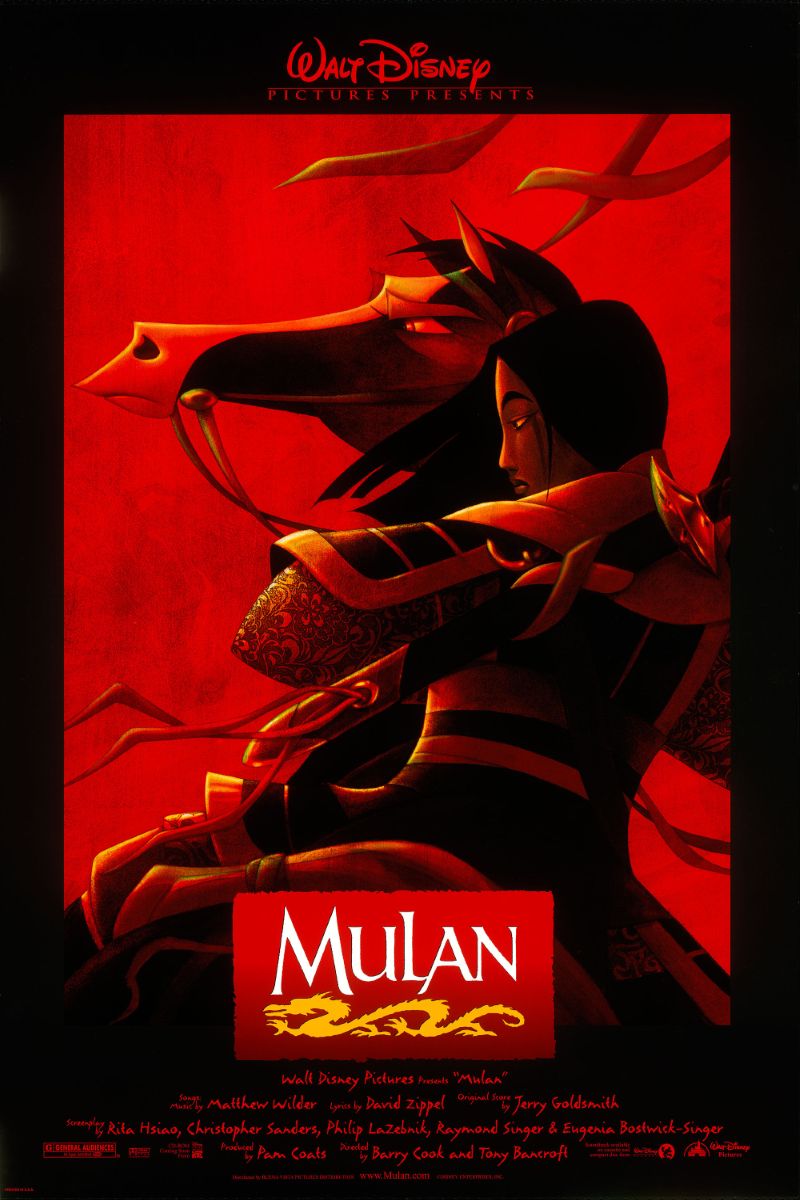

迪士尼1998年的动画电影《花木兰》标志着动画电影中女性角色塑造的一个重要转折点。虽然这是一部针对家庭观众的主流动画,但它所包含的女性主义元素和对传统性别角色的挑战,使其成为女性主义电影研究中不可忽视的作品。影片通过一个古代中国的传奇故事,探讨了现代社会中依然相关的性别议题。

花木兰这个角色从根本上颠覆了传统迪士尼公主的形象。与之前等待王子拯救的公主不同,木兰是一个主动选择自己命运的女性。她的动机并非浪漫爱情,而是孝道和责任感,这种设定本身就具有女性主义意义——它表明女性可以出于多种原因而不仅仅是爱情来做出人生重大决定。更重要的是,木兰的英雄之旅完全独立于男性角色,她的成长和胜利是通过自己的努力实现的。

影片对性别表演(gender performativity)的探讨尤为深刻。木兰女扮男装的过程不仅仅是服装的改变,更是对社会性别规范的挑战。“男子气概训练营”的段落通过幽默的方式展现了传统男性气质的建构性质——力量、侵犯性、竞争性都被呈现为可以学习和表演的特质,而非天生的本质。木兰最初的失败和后来的成功,暗示了性别特质的流动性和可塑性。

《反思》(“Reflection”)这首歌曲是影片女性主义主题的集中体现。歌词中”我何时才能看到内在的自我反映在外表上”道出了无数女性的内心困扰——在社会期望与个人认同之间的分裂。木兰面对镜子时的困惑和痛苦,代表了所有被迫符合社会性别规范的女性的心声。这首歌曲后来成为了性别认同探索的经典表达,在LGBTQ+群体中产生了深远的共鸣。

影片对集体主义文化中个人选择的探讨也很有意思。木兰的决定既是个人的反叛,也是对家庭责任的承担。她没有简单地拒绝传统文化,而是在尊重家庭价值的前提下寻找自己的道路。这种复杂性使得角色更加立体,也为不同文化背景的观众提供了思考的空间。

战争场面的设计同样具有女性主义色彩。木兰获胜的方式不是通过蛮力,而是通过智慧和创新思维。她利用雪崩打败敌军的场景象征性地表明,传统男性的暴力解决方式并非唯一有效的途径。这种设计挑战了将战争和暴力浪漫化的传统,提供了另一种英雄主义的可能性。

影片的结局也值得分析。木兰最终获得了皇帝的认可和社会的尊重,但更重要的是,她赢得了选择自己生活方式的权利。她可以选择留在朝廷任职,也可以选择回家,这种选择的自由本身就是女性赋权的体现。与李翔的浪漫关系虽然为影片提供了传统的情感元素,但它并不是木兰成功的必要条件或最终目标。

从跨文化的角度来看,《花木兰》的意义更加复杂。这部由美国制作的电影借用了中国传统故事,在全球范围内传播了关于女性能力和价值的正面信息。虽然在文化表现的准确性方面存在争议,但它确实为西方观众介绍了一个强大的亚洲女性角色,在一定程度上对抗了亚洲女性的刻板印象。

影片的音乐也强化了女性主义主题。除了《反思》之外,《像个男人》(“I’ll Make a Man Out of You”)这首歌曲通过讽刺的方式展现了传统男性气质训练的荒谬性。歌曲中描述的”男性特质”——速度、力量、神秘感——被呈现为可以通过训练获得的技能,而非天生的性别差异。

《花木兰》在儿童媒体中的重要性不容忽视。对于许多年轻观众来说,这可能是他们第一次接触到不符合传统性别角色的女性角色。木兰的故事告诉孩子们,特别是女孩们,她们可以勇敢、强壮、聪明,可以选择自己的道路,而不必受限于社会对女性的期望。

二十多年后回看,《花木兰》的女性主义信息依然具有现实意义。在全球范围内,女性仍然在为平等参与社会各个领域而斗争,木兰的故事继续激励着新一代的女性。这部动画电影证明了,即使是主流娱乐产品,也可以承载深刻的社会意义,推动性别平等的进步。

最终,《花木兰》的成功在于它将女性主义理念包装在一个引人入胜、情感丰富的故事中。它没有说教,而是通过一个勇敢女性的冒险之旅,自然地传达了关于性别、身份和选择的深刻思考。这种方式使得女性主义思想能够触及更广泛的观众,包括那些可能从未接触过女性主义理论的人群。

🏆 获奖与荣誉

- • 安妮奖最佳动画长片

- • 金球奖最佳原创歌曲提名

- • 奥斯卡最佳原创配乐提名

⭐ 评分与链接

相关推荐

讨论区

分享您的想法和观点

加入讨论

分享您的想法和观点

加载评论中...