🎥 影评与解读

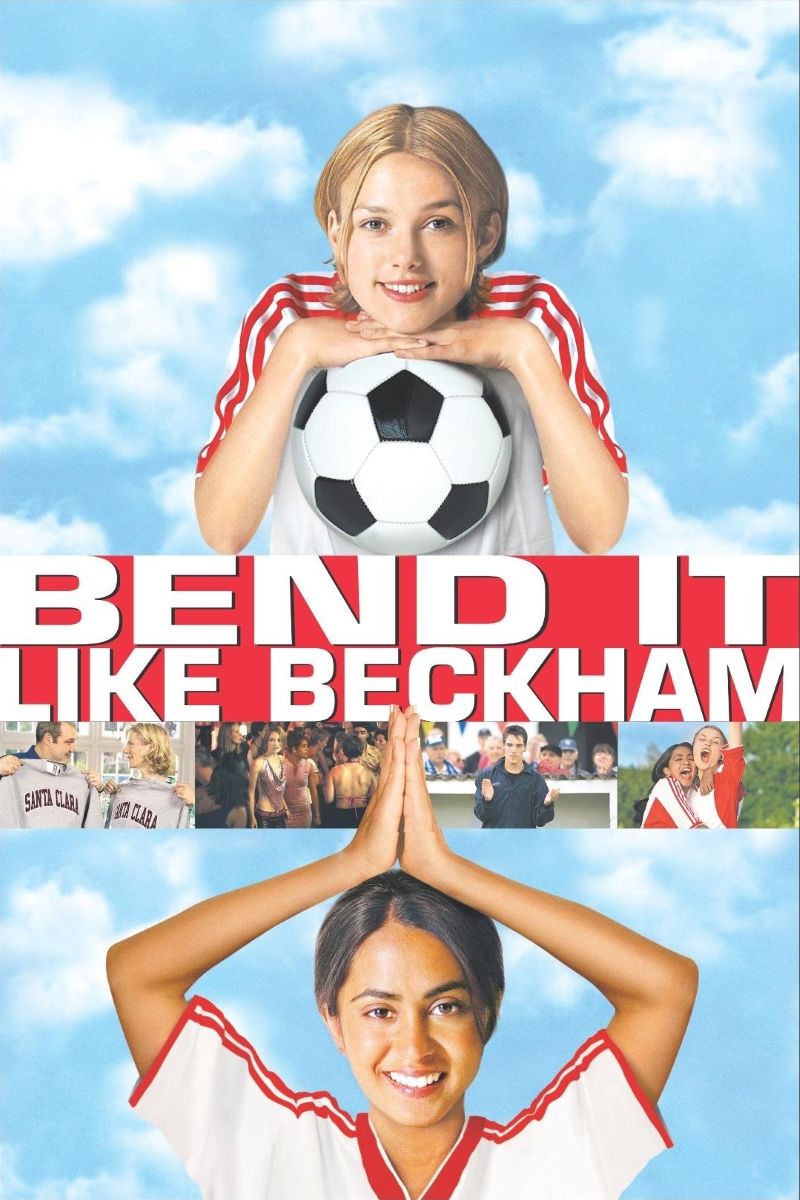

《我要做贝克汉姆》是21世纪初最具影响力的女性主义体育电影之一,它以足球为载体,深刻探讨了性别、种族、文化身份认同的复杂交汇。导演古琳德·查德哈通过18岁少女杰西卡·巴姆拉(帕敏德·纳格拉饰演)的足球梦想,展现了一代移民女性在传统期望与个人抱负之间的艰难抉择。这部以600万美元预算创造全球7600万美元票房奇迹的电影,不仅改写了女性体育片的格局,更为跨文化女性主义电影树立了新的标杆。

体育场上的性别革命

足球在《我要做贝克汉姆》中远不仅是一项运动,它是女性挑战父权体系的战场,是打破性别界限的武器。杰西卡对足球的热爱超越了简单的兴趣爱好,它代表着一种对传统女性角色的根本性拒绝。在锡克教家庭的文化背景下,足球成为了一个强烈的象征——它既不符合传统女性的”优雅”标准,也不符合南亚文化对女儿的期望。

古琳德·查德哈巧妙地通过贝克汉姆的”弯弧球”技术作为整部电影的隐喻。正如她所说:“他有这种伟大的技能,当他踢球时,球不会直线前进,而是可以扭转和弯曲进入球门。我认为这是我们很多人,特别是女孩的绝佳隐喻。我们能看到自己的目标,但我们不能直接到达那里,我们也必须有时扭转和弯曲规则来得到我们想要的。”

这种”弯曲规则”的能力成为了女性生存策略的核心。杰西卡无法直接对抗家庭的期望,但她可以通过巧妙的方式追求自己的梦想。这种策略不是软弱的表现,而是智慧的体现——在不完全拒绝文化身份的前提下,为自己创造空间。

移民女性的三重困境

杰西卡的困境具有深刻的代表性,她面临着移民女性特有的三重压力:性别期望、文化传统和主流社会的融入需求。作为锡克教家庭的女儿,她被期望关注学业、烹饪技能和适当的婚姻对象。作为英国社会的一员,她渴望参与主流文化活动。作为一个有天赋的运动员,她梦想着专业足球生涯。

这三重身份的冲突在电影中得到了细致入微的展现。杰西卡的父亲托尼(阿奴潘·凯尔饰演)曾经是板球运动员,但在英国遭受种族歧视后放弃了体育生涯。他对女儿参与体育的反对,既源于对性别角色的传统观念,也源于对种族歧视的恐惧。这种复杂的动机让他不仅仅是一个阻碍者,更是一个受害者。

电影避免了将移民父母妖魔化的陷阱,而是展现了他们行为背后的历史创伤和文化焦虑。托尼对女儿的保护欲来自于他对英国社会歧视的亲身经历,这种保护虽然限制了杰西卡的自由,但也反映了移民父母的无奈和痛苦。

女性友谊的复杂性

杰西卡与朱尔斯(凯拉·奈特莉饰演)的友谊是电影的另一个重要主题。她们的关系既是合作的,也是竞争的;既是支持的,也是紧张的。这种复杂性反映了女性友谊在父权社会中的真实状态——女性既需要彼此支持以对抗性别歧视,又不可避免地要在有限的机会中竞争。

朱尔斯来自白人中产阶级家庭,但她面临的性别期望同样严峻。她的母亲保拉(朱丽叶·史蒂文森饰演)希望女儿更”女性化”,担心她的运动爱好会影响她的异性恋身份认同。这种担忧反映了主流社会对女性运动员的刻板印象,认为体育参与会”去女性化”女性。

两人围绕教练乔(乔纳森·莱斯·梅耶斯饰演)的感情纠葛,虽然增添了戏剧冲突,但更重要的是揭示了女性在追求梦想过程中如何被迫在友谊和爱情之间做出选择。这种设置虽然有些俗套,但它指向了一个更深层的问题:为什么女性的成功故事总是要与浪漫关系纠缠在一起?

身体政治与文化表征

电影对女性身体的描绘具有重要的政治意义。杰西卡腿部的伤疤成为了一个重要的视觉符号,它既是她足球生涯的印记,也是她文化身份的标志。在印度文化中,女性身体的”完美”对婚姻前景至关重要,而这个伤疤代表了杰西卡对传统美学标准的偏离。

更重要的是,电影展现了女性运动员身体的力量和美感,挑战了传统的女性身体形象。在足球场上,杰西卡和朱尔斯的身体不是被凝视的客体,而是行动的主体。她们的汗水、肌肉和技巧都是自我实现的工具,而不是取悦他人的装饰。

电影中的服装选择也具有象征意义。杰西卡在传统印度服装和运动装备之间的切换,视觉化地表现了她在不同文化身份之间的游走。每一次服装的改变都标志着身份的转换和权力关系的调整。

LGBTQ+议题的隐性探讨

虽然《我要做贝克汉姆》主要关注种族和性别议题,但它也巧妙地处理了性取向的问题。朱尔斯被误认为是同性恋的情节,虽然以误会的形式出现,但它揭示了社会对女性运动员性取向的偏见和焦虑。

这种处理方式虽然不够直接,但在2002年的电影环境中,它为LGBTQ+议题提供了一个相对安全的讨论空间。电影通过否认来提及,通过误会来探讨,这种策略虽然有其局限性,但也反映了当时社会对这些议题的敏感性。

跨文化女性主义的实践

古琳德·查德哈作为英国-印度裔女性导演,她的身份本身就是跨文化女性主义的体现。她既不完全拒绝印度文化传统,也不盲目拥抱西方价值观,而是寻求一种平衡和综合。这种立场在电影的结尾得到了体现——杰西卡最终获得了父亲的支持,实现了个人梦想,但她并没有完全抛弃文化身份。

电影避免了文化二元对立的陷阱,它既不将印度文化描绘为完全压迫性的,也不将西方文化描绘为完全解放性的。相反,它展现了两种文化内部的复杂性和多样性。印度文化中有支持女性的声音(如杰西卡的朋友和部分家庭成员),西方文化中也有性别歧视的表现(如对女性运动员的偏见)。

经济独立与职业抱负

电影对女性经济独立的强调具有重要意义。杰西卡的足球梦想不仅是个人兴趣,更是职业抱负。她渴望的不是业余爱好,而是专业生涯,是经济独立的基础。这种设定挑战了传统观念中女性对职业的”可选择性”——在传统观念中,女性的职业往往被视为婚姻和家庭的补充,而非核心。

美国大学奖学金的机会为杰西卡提供了教育和职业发展的双重保障,这个情节设置强调了教育对女性解放的重要性。通过体育获得的教育机会,成为了突破阶级和文化限制的途径。

媒体表征与流行文化影响

《我要做贝克汉姆》的成功对后续的女性体育电影产生了深远影响。它证明了以女性为主角的体育电影具有商业可行性,为后来的《百万美元宝贝》、《斗士》等影片铺平了道路。更重要的是,它为南亚裔女性在主流媒体中的表征创造了新的可能性。

帕敏德·纳格拉的表演为南亚女性提供了一个强有力的榜样,她既不是西方媒体中常见的异国情调的客体,也不是完全西化的角色,而是一个复杂、立体的人物。这种表征对于改变主流社会对南亚女性的刻板印象具有重要意义。

当代意义与持续影响

二十多年后的今天,《我要做贝克汉姆》提出的问题依然具有现实意义。女性体育的发展确实取得了显著进步,但性别不平等依然存在。工资差距、媒体关注度的差异、赞助机会的不平等,这些问题在今天的体育界依然普遍。

2023年女足世界杯的成功举办和广泛关注,证明了女性足球的巨大潜力,也验证了《我要做贝克汉姆》二十年前的预见性。古琳德·查德哈最近宣布的续集计划,正是对这种变化的回应和延续。

对于移民女性而言,文化身份认同的挑战依然存在。在全球化的今天,如何在保持文化根源的同时融入主流社会,如何在尊重传统的同时追求个人自由,这些问题比以往任何时候都更加复杂和紧迫。

体育作为解放工具

最终,《我要做贝克汉姆》告诉我们,体育不仅是竞技活动,更是社会变革的工具。通过体育,女性可以挑战性别刻板印象,移民可以融入主流社会,个人可以实现自我价值。杰西卡在球场上的每一次奔跑,都是对传统期望的挑战;每一个进球,都是对自由的宣言。

这部电影最深刻的洞察在于,它展现了改变是如何发生的——不是通过激烈的对抗,而是通过巧妙的策略;不是通过完全的拒绝,而是通过智慧的协商。杰西卡最终改变了父亲的观念,不是通过反叛,而是通过展示自己的能力和坚持。这种改变模式为现实中的女性提供了宝贵的启示:有时候,弯曲规则比打破规则更有效。

在那个阳光明媚的足球场上,杰西卡不仅实现了自己的梦想,也为无数女性展示了可能性。她证明了女性可以在任何领域追求卓越,文化传统和个人抱负可以找到平衡点,而真正的胜利不是击败对手,而是成为最好的自己。

🏆 获奖与荣誉

- • 英国独立电影奖最佳新人导演

- • 帝国奖最佳新人女演员(帕敏德·纳格拉)

- • 青少年选择奖最佳喜剧电影

⭐ 评分与链接

相关推荐

讨论区

分享您的想法和观点

加入讨论

分享您的想法和观点

加载评论中...