🎥 影评与解读

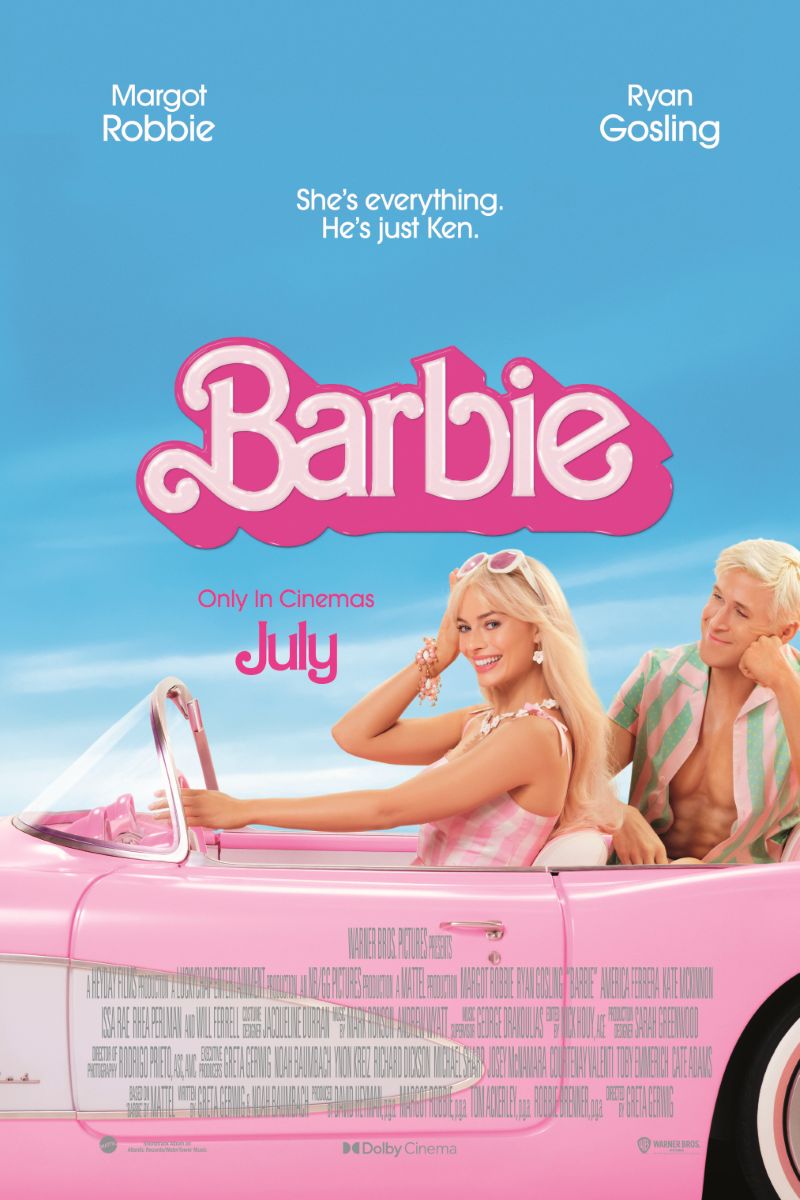

《芭比》是2023年最具争议性的文化现象之一,它既是一部商业大片,也是一次关于女性主义的公众教育实验。导演格蕾塔·葛韦格在玩具品牌的限制下,创造了一个充满矛盾但引人深思的女性主义寓言,展现了21世纪女性主义面临的复杂挑战。

影片的核心张力在于其”入门级女性主义”的定位。葛韦格明确表示这是一部女性主义电影,但她采用的是最容易被主流观众接受的方式。芭比乐园中的女性至上世界看似是对现实父权社会的镜像反转,但这种简单的性别角色互换实际上暴露了影片对权力结构理解的局限性。真正的女性主义不是要建立一个女性主导的等级制度,而是要拆解所有压迫性的权力关系。

美丽标准是影片探讨的另一个核心议题。当芭比开始出现”不完美”——平足、橘皮组织、死亡念头——时,她被其他芭比排斥,这个情节巧妙地展现了完美主义文化对女性的压迫。然而,影片的处理方式仍然相对表面化,没有深入探讨美容工业的经济基础,也没有充分展现不同背景女性面临的美丽标准差异。

艾美莉卡·费雷拉饰演的格洛丽亚的独白被广泛引用:“当女性真是太难了。你必须要瘦,但不能太瘦。你必须说你想要孩子,但不能真的要孩子…”这段话准确捕捉了当代女性面临的矛盾期待,但批评者指出,这种描述主要反映的是中产阶级白人女性的经验,缺乏交叉性视角。

影片对父权制的批判集中在肯恩这个角色上。当肯恩发现真实世界的父权制后,他将其带回芭比乐园,迅速建立了一个男性主导的社会。这种处理方式幽默地展现了父权制意识形态的传播性,但也简化了复杂的权力关系。现实中的父权制不是某个个体的发明,而是深深嵌入在经济、政治和文化结构中的系统性压迫。

从交叉性女性主义的角度来看,《芭比》的最大问题是其”白人女性主义”视角。尽管影片中包含了不同种族的芭比,但她们的经历基本上是同质化的,没有真正探讨种族、阶级、性取向等身份如何与性别身份交织,创造出不同的压迫体验。对于黑人女性主义者来说,片中的女性主义话语感觉既熟悉又疏离——熟悉的是关于性别压迫的描述,疏离的是缺乏对种族化性别经验的深入理解。

影片的商业性质也带来了内在矛盾。作为一部旨在销售玩具的电影,《芭比》必须在批判消费文化的同时推广品牌产品。这种张力在影片的结尾尤其明显:芭比选择成为”真正的”女人,但这种选择的意义在商业语境下变得模糊。她到底是在拒绝不可能的完美标准,还是在为新的消费欲望开辟道路?

然而,我们不能忽视《芭比》的积极影响。作为一部全球票房超过14亿美元的大片,它将女性主义话语带入了前所未有的广泛公众讨论中。对许多观众,特别是年轻女性来说,这可能是她们第一次接触系统性的性别分析。影片激发了无数关于父权制、美丽标准和性别期待的对话,这本身就具有价值。

影片的视觉呈现也值得称赞。从芭比乐园的超现实粉色美学到真实世界的灰暗色调,色彩设计有效地支撑了影片的主题。这种视觉语言不仅创造了娱乐效果,也成为了一种政治表达工具,挑战了高雅文化对”严肃”女性主义必须摒弃”女性化”美学的偏见。

《芭比》还提出了一个重要问题:在后现代消费社会中,女性主义如何保持其批判性?当女性主义话语被商业化、品牌化时,它是否仍能维持变革潜力?影片本身就是这个问题的一个案例研究——它既是对消费文化的批判,也是其产物。

从代际角度来看,《芭比》反映了千禧一代和Z世代女性主义的特点:更加视觉化、媒体化,但有时缺乏深度的历史和理论基础。对于经历过第二波女性主义运动的观众来说,影片可能显得过于简化;但对于在社交媒体时代成长的年轻观众来说,它可能是理解性别政治的有效入口。

影片对性别表演理论的运用也颇有意思。当芭比学会如何”做女人”——从走路姿势到情感表达——时,影片暗示了朱迪斯·巴特勒的性别表演理论。但这种暗示缺乏理论深度,更多地停留在表面的观察层面。

最终,《芭比》的价值可能不在于它提供了什么答案,而在于它提出了什么问题。它让观众开始思考:什么是”真正的”女性?完美是否可能?父权制如何运作?尽管影片的答案可能过于简单,但它成功地将这些问题带入了主流文化对话中。

从长远来看,《芭比》可能会被记住,不是因为它革命性的女性主义洞察,而是因为它在特定历史时刻成功地将女性主义话语大众化。它既是其时代的产物,也是推动性别对话进步的催化剂。对于女性主义运动来说,《芭比》提醒我们:有时候,不完美的起点胜过没有起点,即使是入门级的女性主义也能开启更深入的探索。

🏆 获奖与荣誉

- • 第96届奥斯卡最佳改编剧本提名

- • 第81届金球奖最佳影片音乐/喜剧类提名

- • 第76届英国电影学院奖最佳改编剧本提名

⭐ 评分与链接

相关推荐

讨论区

分享您的想法和观点

加入讨论

分享您的想法和观点

加载评论中...